中药鉴别 | 中医药防治新冠肺炎中的“广藿香”与“藿香”

发布日期:2020-02-27 14:06:37

浏览次数:1228

国家卫健委与国家中医药管理局于2月18日联合发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)》,其延续上一版对疾病全过程的分期,将中医治疗分为两期,即医学观察期和临床治疗期(确诊病例),并且将临床治疗期分为4型1期,即轻型、普通型、重型、危重型、恢复期。仔细研究其中医药治疗方案,我们会发现无论在医学观察期(乏力伴胃肠不适的藿香正气胶囊及乏力伴发热的连花清瘟胶囊)、还是在治疗期中轻型的寒湿郁肺证,普通型的湿毒郁肺证、寒湿阻肺证,重型的疫毒闭肺证,恢复期的肺脾气虚证以及适合各期的清肺排毒汤中均会用到一味“明星药”——(广)藿香。下面我们从这味中药的基原、性状特点及临床应用方面来揭秘这一“明星药”。

藿香,这一熟悉的中药名对于普通老百姓而言,脑袋中可能只有一种药物的概念。其实,“藿香”一词曾包含了来源于两种植物的两种中药,它们分别是来源于唇形科的刺蕊草属植物广藿香Pogostemon cablin (Blanco) Benth.的干燥地上部分和藿香属植物(土)藿香Agastache rugosa (FischetMey) O.Ktze.的干燥或新鲜地上部分。之所产生这种现象,是因为许多不同时期的中医药古籍将这两种来源的药材记载为同一药名“藿香”,而“广藿香”的文字记载最早见于明代王肯堂《医学穷源集》。从历版《中国药典》来看,只有1977年版及以前各版药典将两种藿香共同收载,而1985年版及以后各版药典均只收载广藿香,而不收载 ( 土 ) 藿香。

广藿香以“藿香”之名出现,作为热带芳香植物,最早见于东汉《异物志》。据文献可知,我国古代最早应用的广藿香是从越南、马来西亚等国传入的一种插枝繁殖的草本芳香植物;且其已在梁代以前被我国引种栽培,至宋代以后已被普遍种植于岭南地区。宋代《本草图经》、《证类本草》,明代《本草纲目》中所记载的“藿香”,从其所描述的形态特点来看,与今天最常用的“广藿香”相符。

(土)藿香的有关内容记录最早见于明代《本草乘雅半偈》,可能是明代已出现来源于广藿香植物的“藿香”供不应求的情况,当时的医家只能在当地寻找形态及性效最接近的新品种来代替,那就是“土藿香”。但是,最早以“土藿香”药名收载新品种的本草则是明代的《滇南本草》。此外,民国《植物名实图考》之藿香图也是“土藿香”。

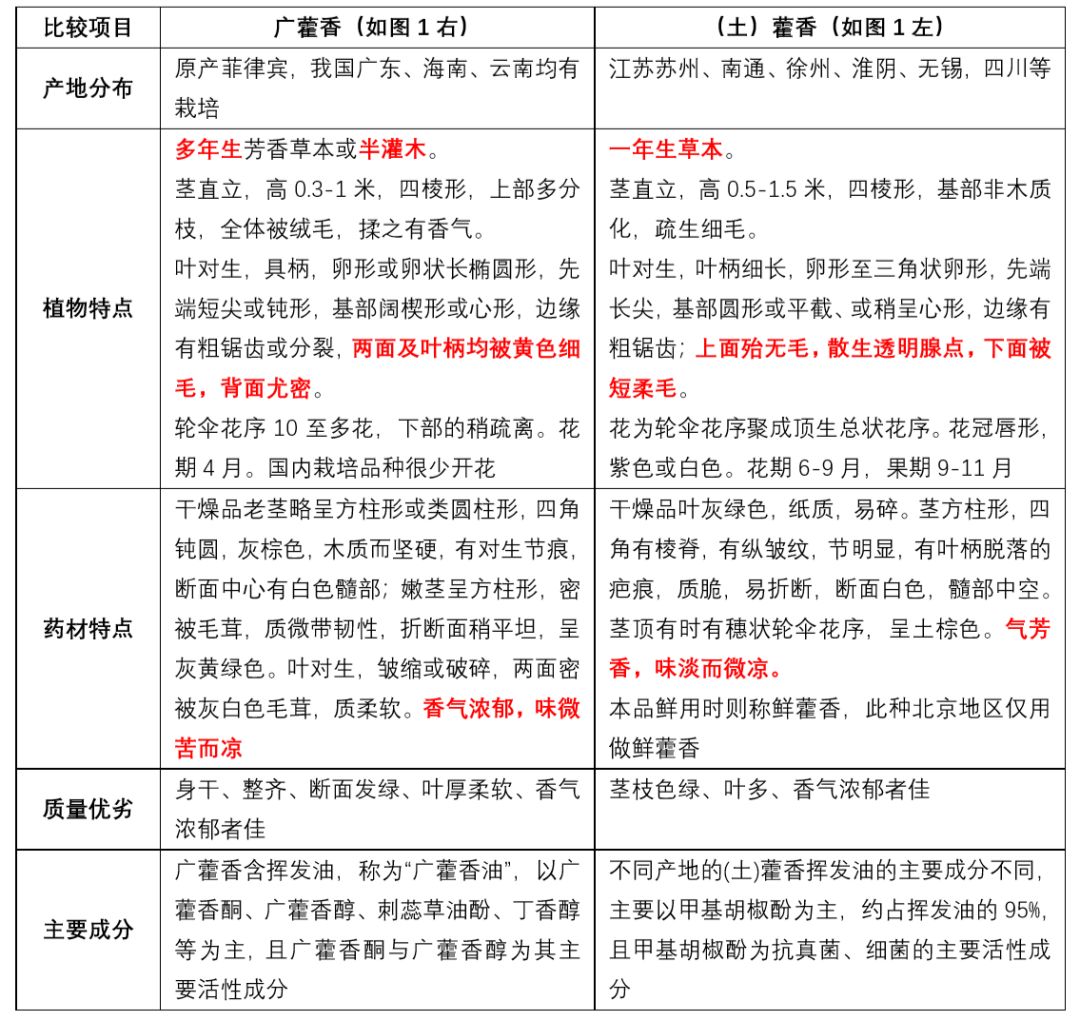

广藿香与(土)藿香虽然都属于唇形科植物,是近亲。但是他们在原产地、原植物及药材性状、质量、化学成分等方面仍存在较大的差异,具体如下表:

(土)藿香与广藿香

早在南北朝时期,就有 《名医别录 》记载:“藿香微温,疗风水毒肿,去恶气,止霍乱心痛 。”唐代《千金要方 》中记载:“藿香汤治毒气吐下、腹胀等症”。《本草图经》谓:“藿香主霍乱心痛,故近世医方治脾胃吐逆,为最要之药。”至宋代,《太平惠民和剂局方》的藿香正气散、藿香半夏散、正气散等大量方剂均用到藿香(即今天的广藿香)治疗外感风寒,内伤湿滞。《小儿药证直诀》的藿香散则治疗脾胃虚有热,面赤,呕吐痰涎。金代著名医家张元素谓“藿香”可“助胃气,开胃口、进饮食”,他的弟子元代名医王好古所著《汤液本草》说“藿香”能“温中快气。肺虚有寒,上焦壅热,饮酒口臭,煎汤漱“。此外,《脾胃论》的藿香安胃散等方中的“藿香”均是今天的“广藿香”。

明代《滇南本草》记载:”土藿香,味辛,微温,治胃热,治小儿牙疳溃烂,出脓血,口臭嘴肿,入枯矾少许为末,搽牙根上。如刀伤流血,去矾加龙骨少许,搽上即愈“;《植物名实图考》谓:“藿香(即今天的土藿香),今江西、湖南人家多种之,为避暑良药”。“土藿香”鲜用时则称为“鲜藿香”,有清暑避秽醒脾之功,多用于夏令伤暑及急性胃肠炎等。明清时期,江浙一带的温病医家著作中所用的“鲜藿香”多为此种,常与鲜佩兰等配伍,用于治疗暑湿、暑温、湿温等病证。解放前,北京地区的四大名医中汪逢春、萧龙友等皆喜欢使用鲜藿香,解暑避秽。下面,我们将历史上或现代临床上用到过的广藿香类与(土)藿香类饮片的功效差异,比较如下表,供大家参考:

此外,另有唇形科植物冠唇花Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Dunn的全草,入药时也称作”野藿香“,其性温,味苦辛,能芳香健胃、温中理气,主治感冒风寒、咳嗽气急、消化不良、气胀腹痛等,但无解暑化湿之功,应该与别名”野藿香“之“土藿香”区别。

[1]谢宗万编著. 中药品种理论与应用[M]. 北京:人民卫生出版社,2008:910~912.

[2]陈桂喜编著. 传统中药经验精粹[M]. 湖南:湖南科学技术出版社,2005:124~125.

[3]吴友根,郭巧生,郑焕强. 广藿香本草及引种历史考证的研究[J]. 中国中药杂志,2007(32):2114~2117.

来源:北京中医药学会中药资源与鉴定专业委员会

编辑:王许