败毒散而冠以“活人”,大概有两个意思,一是效果奇佳,有起死回生之效;二是大多数人以为他是出自《类证活人书》的。但据专家考证,按年份,此方应是首载于《太平惠民和剂局方》。

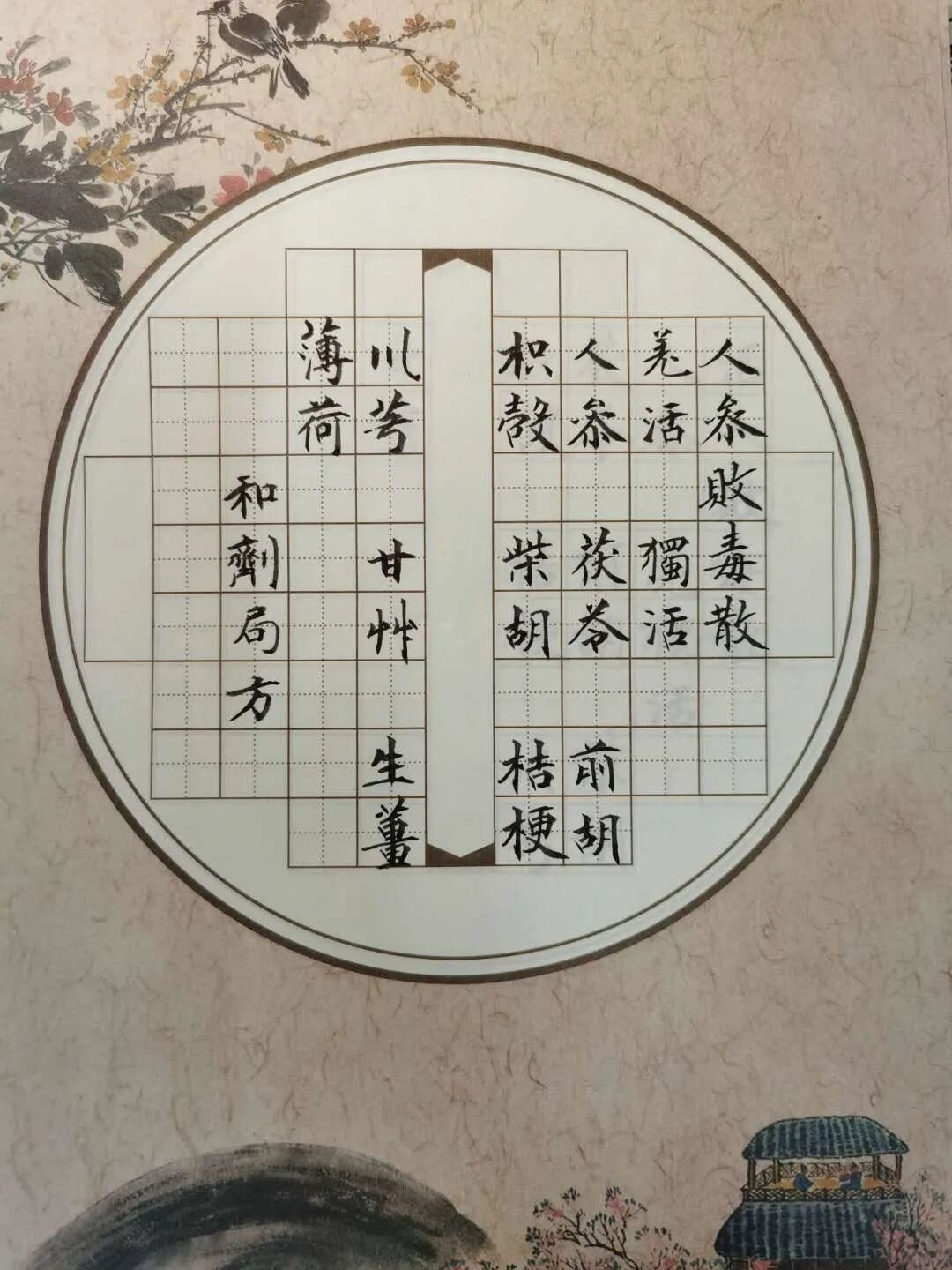

在《局方》中它叫人参败毒散:“治伤寒时气,头痛项强,壮热恶寒,身体烦疼,及寒壅咳嗽,鼻塞声重 呕哕寒热,并皆治之。”方由:羌活、独活、前胡、柴胡、甘草、桔梗、人参、川芎、茯苓、枳壳、生姜、薄荷组成。

而《活人书》里的败毒散,减掉了一味薄荷,适应症则做了扩充:“治伤风、温疫、风湿,头目昏眩,四肢痛,憎寒壮热,项强目睛疼.寻常风眩、拘倦、风痰皆服,神效.……瘴烟之地,或温疫时行,或人多风痰,或处卑湿脚弱,此药不可阙也.”

这个方子属于时方中的经典,配伍严谨。此方自问世,到《瘟疫论》出版之前,一直是治疗瘟疫的主方之一。但他号败毒而没有苦寒清热药,治表证却加了甘温的人参,确实是治疫诸方中的奇葩。

疫戾之气,虽与六淫异,然终究属于外来之邪,客邪当逐。逐邪之法,正如朱丹溪说:“瘟疫……治有三法,宜补、宜散、宜降。”败毒散用辛平升散之品,协以益气扶正,使邪气透发而出,所言三法之中,本方实已具其二,亦即败毒之意。

《医方集解》云“此足太阳、足少阳、手太阴三经药也。羌活入太阳而理游风;独活入少阴而理伏风,兼能去湿除痛;柴胡散热升清,协川芎和血平肝,以治少阳经两侧头痛、目昏;前胡、枳壳降气行痰,协桔梗、茯苓以泄肺热而除湿消肿;甘草和中发表;人参辅正匡邪,疏导经络,表散邪滞,故曰败毒。”

它的加减应用,亦甚灵活。《医方集解》中,就记录了有几种常见的变化:“有风热,加荆芥、防风,名荆防败毒散;……。本方去人参,加连翘、金银花,名连翘败毒散;治疮毒。除人参,加黄芩,名败毒加黄芩汤;治温病不恶风寒而渴。除人参,加大黄、芒硝,名硝黄败毒散;消热毒壅积。……。”

羌活、独活是本方的主药。羌活“主遍身百节疼痛,肌表八风贼邪,除新旧风湿,……。”独活“善行血分,祛风行湿散寒之药也。”羌独二活,历来焦不离孟,相伍而行,除祛风散寒外,还擅长除湿止痛。所以败毒散是治疗外感风寒、而兼湿邪的方剂。

有人论此方,以人参为君。但以上面所述的加减来看,人参经常被加来减去的。可见,人参并非主药。喻嘉言在明末几次瘟疫流行时,都用的是倍加人参的败毒散,全活甚多。他说:“倍加人参者。以瘟气易染之人。体必素虚也。”

记得入科考试,不记得是哪位主任,出的题里有:“请述逆流挽舟法的意义?”挽舟?逆流?还……?当时我就触礁搁浅了。不过有一点我知道,造这词儿的人,就是喻嘉言老先生。回去查《医门法律》,有:“痢疾一证……至夏秋热暑湿三气交蒸,互结之热,十倍于冬月矣!外感三气之热而成下痢,其必从外而出之,以故下痢必从汗,先解其外,后调其内。……失于表者,外邪但从里出,不死不休,故虽百日之远,仍用逆流挽舟之法,引其邪而出之于外,则死证可活,……。”讲的是治痢疾不要光想着清利湿热,“当从少阳半表之法,缓缓逆挽其下陷之清气”,用扶正散邪的法子,也蛮好的。那逆挽的主方,就是人参败毒散。

因为没答对,所以记得请。

清朝有个齐秉慧医生,是喻嘉言的粉丝,也极为推崇本方。《齐氏医案》是他一生经验的结晶,其中单列两篇,专门论说人参败毒散。他说“此方之秘,宜读到极熟,悟到彻底,则发表之法.斯过半矣。”除了复述前人的文献外,书中还道:“人参败毒散一方,……为咳嗽门中第一神方……凡有咳嗽,声重鼻塞,……胸紧气急,咽痛口苦,痰不相应,即煎服此方以升散之。”败毒散我经常用来治疗感染后咳嗽。有个同事,感冒一直不好,咳嗽好几个星期,不能说话不能笑,开口必先呛咳一顿,鼻塞涕清,说话瓮声瓮气的。我虽奉行“医不叩门”,但也不忍他老是对着我咳,便主动开了二剂败毒散,试服之下,咳竟大减。“咳嗽气急,声重鼻塞”当是此方用治咳嗽的窍要。

随着人们对疫病认识的进展,温病学说出现后,治疗瘟疫,清热解毒法转为主导,清瘟败毒饮之流,成为代表方剂。

推荐败毒散的时候,有些专家做了标注:“初起须速服此药”。(《不知医必要》)提示此方应用的时机,在疾病早期。

也有些人则提出了质疑,如费伯雄:“此不过寻常固本治标法耳,用之于虚人感冒则可,若表里俱实,则不增剧为幸,尚望病之轻减乎?……若用此方治阳毒,既无清火解邪之功,以之治阴毒,又无回阳急救之力,均未见其可。予于喻西江先生最为服膺,岂敢轻议。但谓表药中有用人参之法则可,若谓表药中用人参更为得力,则不敢阿私所好也。”(《医方考》)